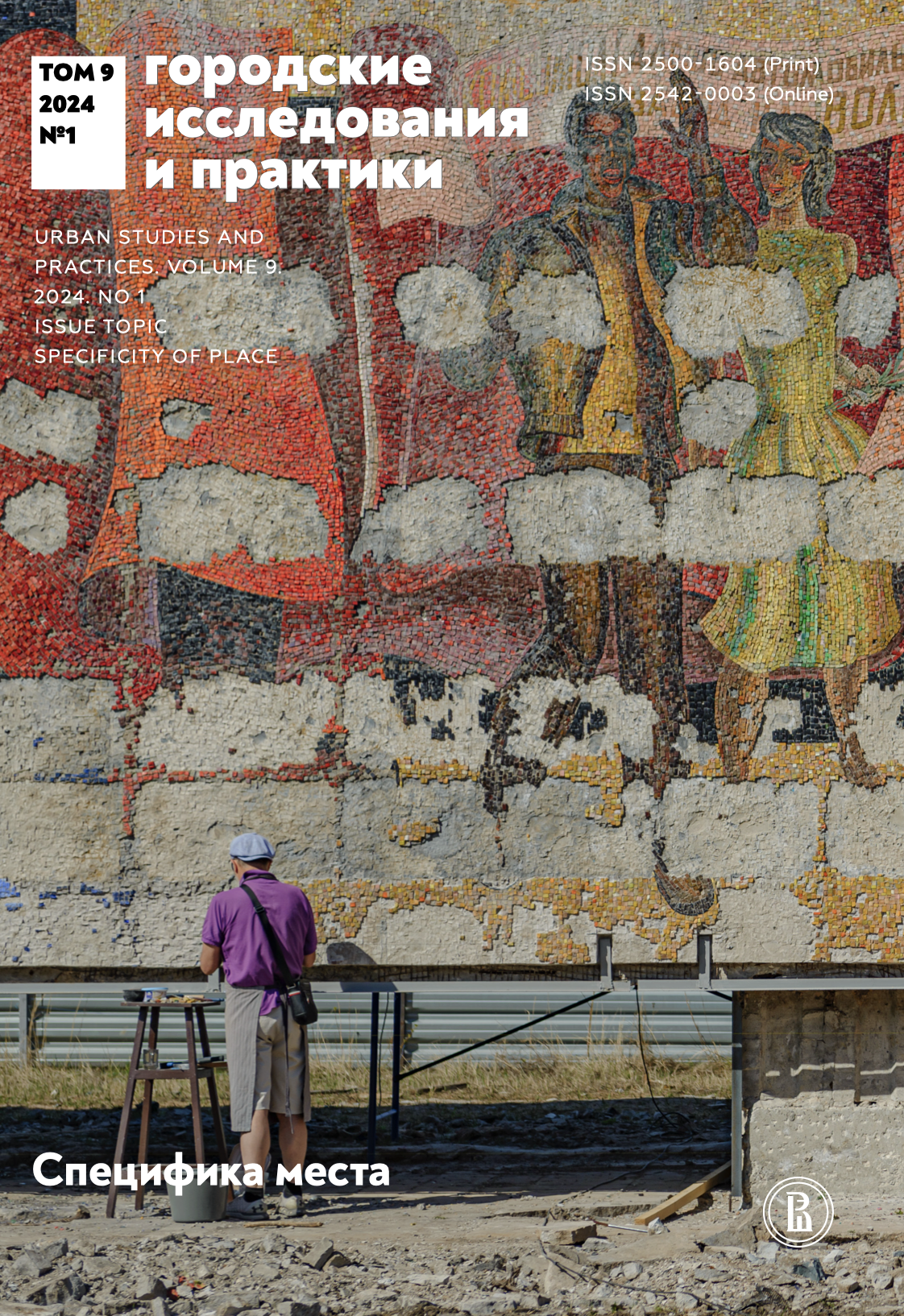

Театр в городе будущего: строительство и сотворчество

Аннотация

Раннесоветское искусство 1920-х первой половины 1930-х годов представляло собой широкое поле экспериментов, которые затронули все без исключения сферы — литературу, кинематограф, изобразительное искусство; не стал исключением и театр.

В статье рассматривается, как в первое послереволюционное десятилетие формировался образ нового театра в качестве социальной практики, политического явления и элемента городского ландшафта. Новое представление о том, чем является — и должен быть — театр, было сформулировано теоретиками пролеткульта, в том числе Анатолием Луначарским и Александром Богдановым, а также автором книги «Творческий театр» Платоном Керженцевым, предположившим, что «новый театр созидается... коммуной городом, деревней, кварталом, заводом, фабричным поселком, Советом, самой массой». Предложенная Керженцевым концепция «соседских театров», созданных соседями пролетарского квартала, фабричного поселка и т.д., соотносится в статье с современной концепцией урбанистики — идеей соучаствующего проектирования. В контексте проблематики статьи также анализируется понятие «гетеротопия», введенное Мишелем Фуко для описания мест, обладающих свойствами пространства переходного типа. По Фуко, именно городские пространства обладают наиболее интенсивно выраженными признаками гетеротопии, в их числе кладбища, музеи, тюрьмы, театры. Сделан вывод, что театр нового типа, создававшийся в эпоху радикального перехода от одного типа политического общежития к другому, был трансгрессивным явлением в организационном, дискурсивном и пространственном смыслах. То же можно сказать и о новом типе городского развития, предложенном идеологами и архитекторами в начале 1920-х годов.

Скачивания

Литература

Богданов А.А. (1924а) Возможно ли пролетарское искусство? // А.А. Богданов. О пролетарской культуре. Л., М.: Издательское товарищество «Книга». С. 104‒111.

Богданов А.А. (1924б) Пролетариат и искусство // А.А. Богданов. О пролетарской культуре. Л., М.: Издательское товарищество «Книга». С. 117‒124.

Богданов А.А. (1989) Тектология: Всеобщая организационная наука: в 2-х кн. М.: Экономика.

Гинзбург М.Я. (1924) Стиль и эпоха. Проблемы современной архитектуры. М.: Государственное издательство. С. 18.

Керженцев П.М. [Лебедев П.М.] (1923) Творческий театр. 5 е изд., пересм. и доп. М., Пг.: Государственное издательство. С. 65.

Коваленко Г.Ф. (ред.) (2008) Авангард и театр 1910–1920-х годов. М.: Наука.

Луначарский А.В. (1963) О старых и новых формах театра // Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. М.: Художественная литература. С. 117.

Луначарский А.В. (1928) О Театре Мейерхольда // Комсомольская правда. 14 сентября 1928 г.

Луначарский А.В. (1926) Основы театральной политики советской власти. М., Л.: Госиздат.

Луначарский А.В. (1927) Театр сегодня. Оценка современного репертуара и сцены. М., Л.: МОДПиК.

Мейерхольд Вс. Э. (1913) О театре. СПб.: Просвещение, 1913.

Мельников К.С. (2013) О клубах. Режим доступа: https://theory.totalarch.com/node/258 (дата обращения: 12.10.2023).

Мурейко Л.В. (2021) Конструктивистский театр и «общество спектакля»: к проблеме конструирования образного знания // Terra Linguistica. № 3. С. 20–35.

Пучков А.А. (2004) Забытая тектология архитектуры. О книге архитектора А. В. Розенберга «Философия архитектуры» // А.С.С. № 5. С. 29–48.

Ревзин Г. (2023) Как деревенский дом превратился в буржуазный коттедж // Коммерсантъ Weekend, 27.01.2023. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5774701 (дата обращения: 12.09.2023).

Розенберг А.В. (1923) Философия архитектуры. Петроград: Культурно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки Знаний». С. 12–13.

Санофф Г. (2015) Соучаствующее проектирование. Практики общественного участия в формировании среды больших и малых городов. Вологда: Проектная группа 8. С. 5.

Титова Г.В. (1995) Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб.: СПАТИ.

Фуко М. (2006) Другие пространства // М. Фуко. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис. С. 198.

Шалаева Н.В. (2015) Репертуар, пьеса, сюжет: становление советского театра (1920-е гг.) // Теория и практика общественного развития. № 21. С. 186–189.

Cellamare C. (2014). “Self-Organization, Appropriation of Places and Production of Urbanity” // Practices of Reappropriation / C. Cellamare, F. Cognetti (eds.). Milano: Planum Publisher. P. 35–40.

Lodder C. (1983) Russian constructivism. New Haven and London: Yale University Press. P. 170.